SONY α7 IIIは自分好みの機能を好きなボタンに割り当てることができますが、

悩み

- SONY α7 IIIが使いづらく感じる

- カスタムボタンを決めれない

- そもそもなんの機能なのかよく分からない

と思っている方いませんか?というか瞳AF目当てで買ったのにデフォルトで瞳AFがカスタムボタンに割り当てられてない…つまり初期設定で使えない!?

つまり、カスタムは必須。この記事を読むと

ポイント

- 人・風景を撮るのにベストな設定

- カスタムボタンの配置

- α7 IIIを使うのが楽しくなる使い方

がわかります。

なお、写真の保存はこちらのバッファロー1TBのSSDを使っています。

スマホほどの大きさですが容量・読み込み速度文句なし。場所も取らないし持ち運びも楽々です。初めて買った1GBの外付HDDは大きかったなぁ。

ただ連写やら高画質やらバックアップやら考えた結果、使用容量がかなり多いのでクラウドサービスのAmazon Photosを併用しています。

ポイント

- RAWもJPEGも無劣化・容量無制限

- 自動で日付管理される

- いつでもスマホで確認できる

のでバックアップとしても優秀。特にスマホで見れるのが超便利。見たい・見せたい写真がクラウドでいつでも・どこでも見れるのは本当すごい。すでにプライム会員なら追加費用無料。使ったことがないなら、ぜひ使ってみてください。おすすめですよ。

もちろん人によってベストは違うと思いますので参考程度にしていただいて、最後は自分の使い方に最適なカスタムを考えてくださいね。ちなみに書かれていない項目は基本的にデフォルトのままです。

それから、動画は撮らないので動画関連の設定は全く変更していませんのでご了承ください。

主な設定

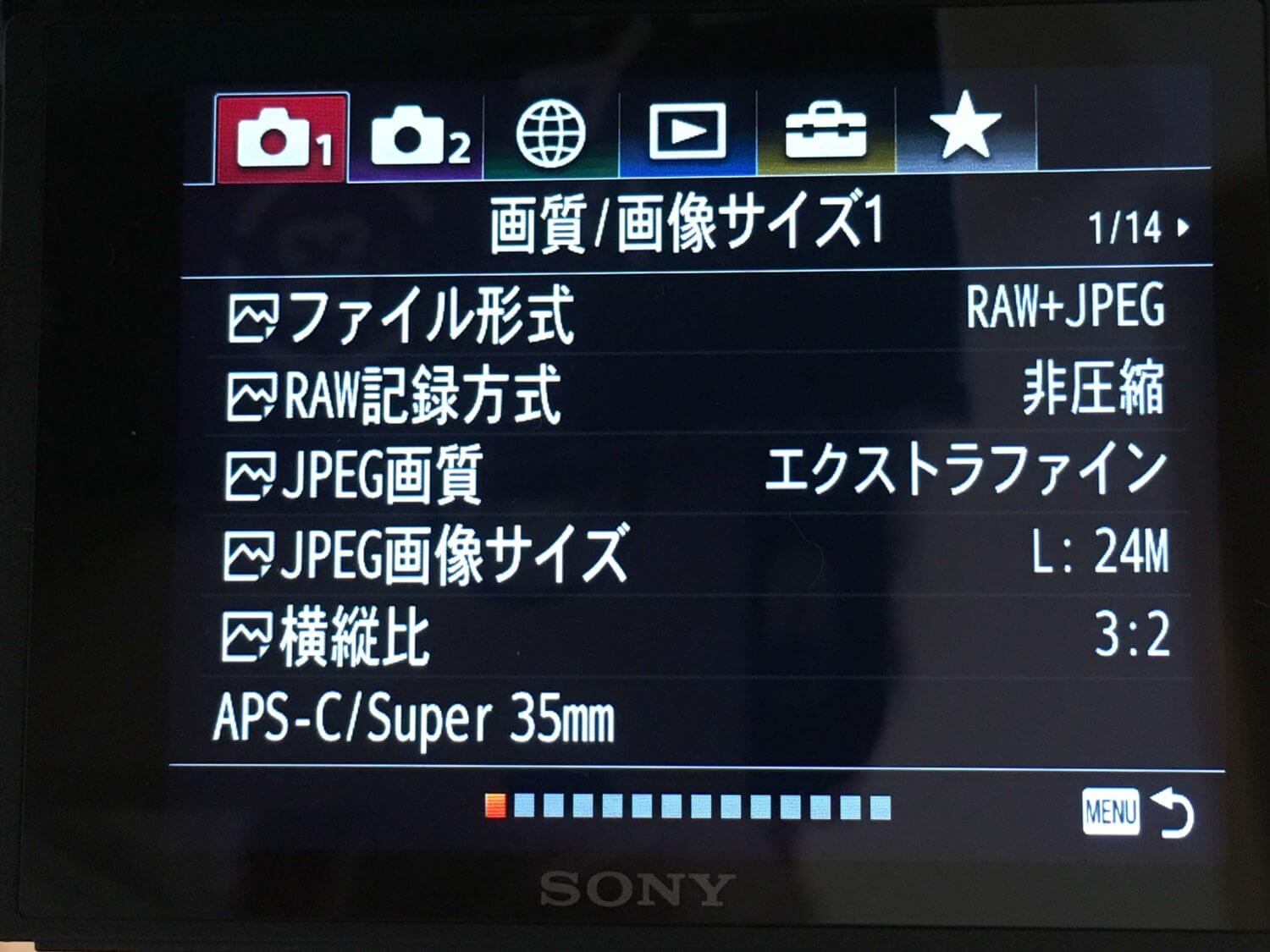

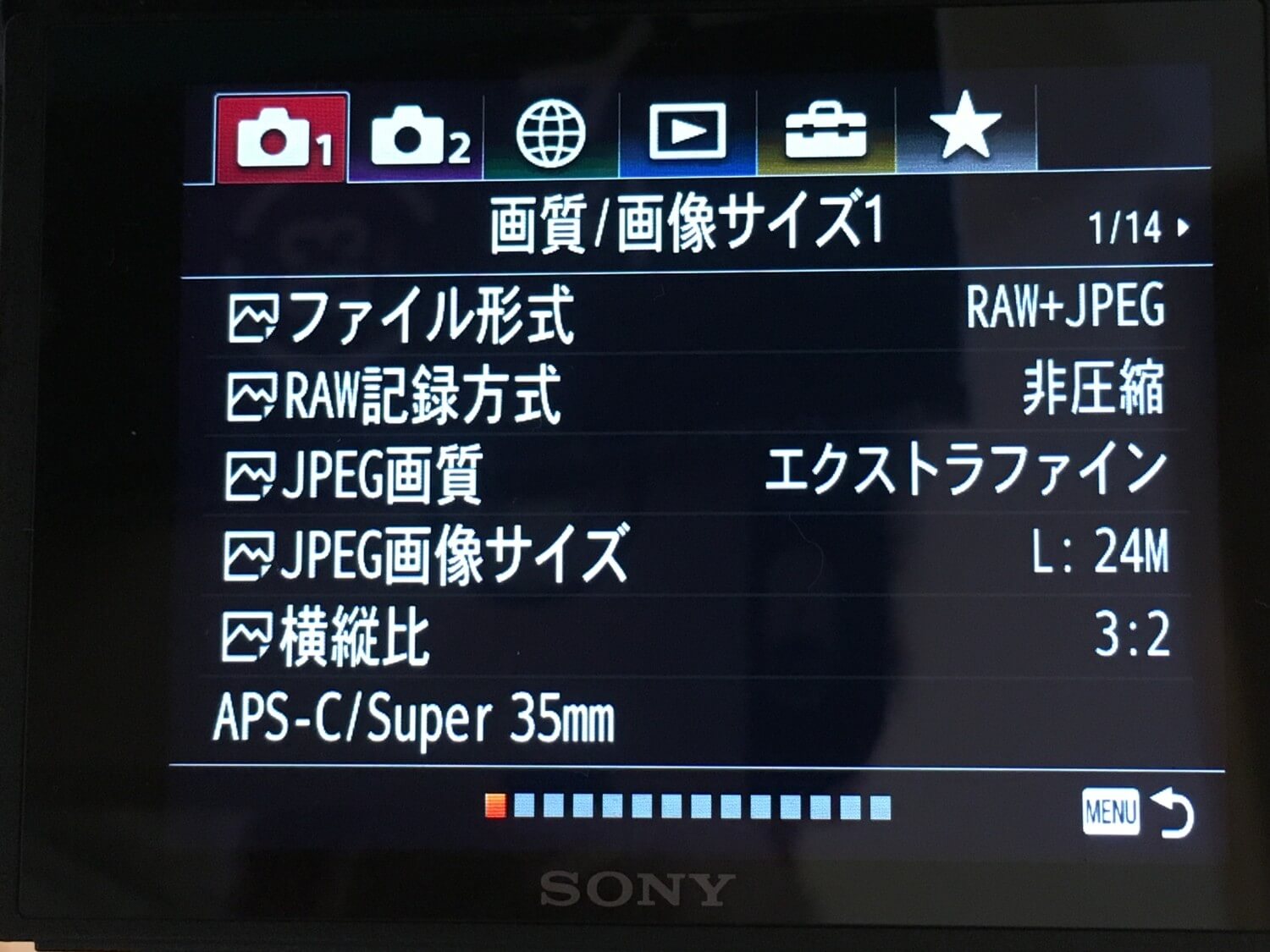

撮影設定1

画質/画像サイズ1

デュアルスロットルなのでRAW+JPEG、連写もそこまで必要ないので非圧縮RAWとなっています。画質は最高のエキストラファインのLで3:2です。APS-C/Super 35mmは後述のカスタムボタンに設定中。理由はのちほど。

セットアップ6→記録メディア

セットアップ6で設定できる記録メディアはこんな感じ。スロット1に大容量SD(RAW用)を、スロット2には小容量のSD(JPEG用)を入れてます。片方を抜いていても、もう片方にRAW+JPGが保存されますからSD忘れた!ってときも安心です。(僕はよくやらかします)

というか、この記録メディア自動切替を「入」にしていないと、SDカードを2枚入れてないと撮影させてくれません。要注意。

画質/画像サイズ2

NRとはノイズリダクションのこと。長時間NRは連射時は使用不可です。色空間はプリンターとの相性でsRGBですね。

NRとはノイズリダクションのこと。長時間NRは連射時は使用不可です。色空間はプリンターとの相性でsRGBですね。

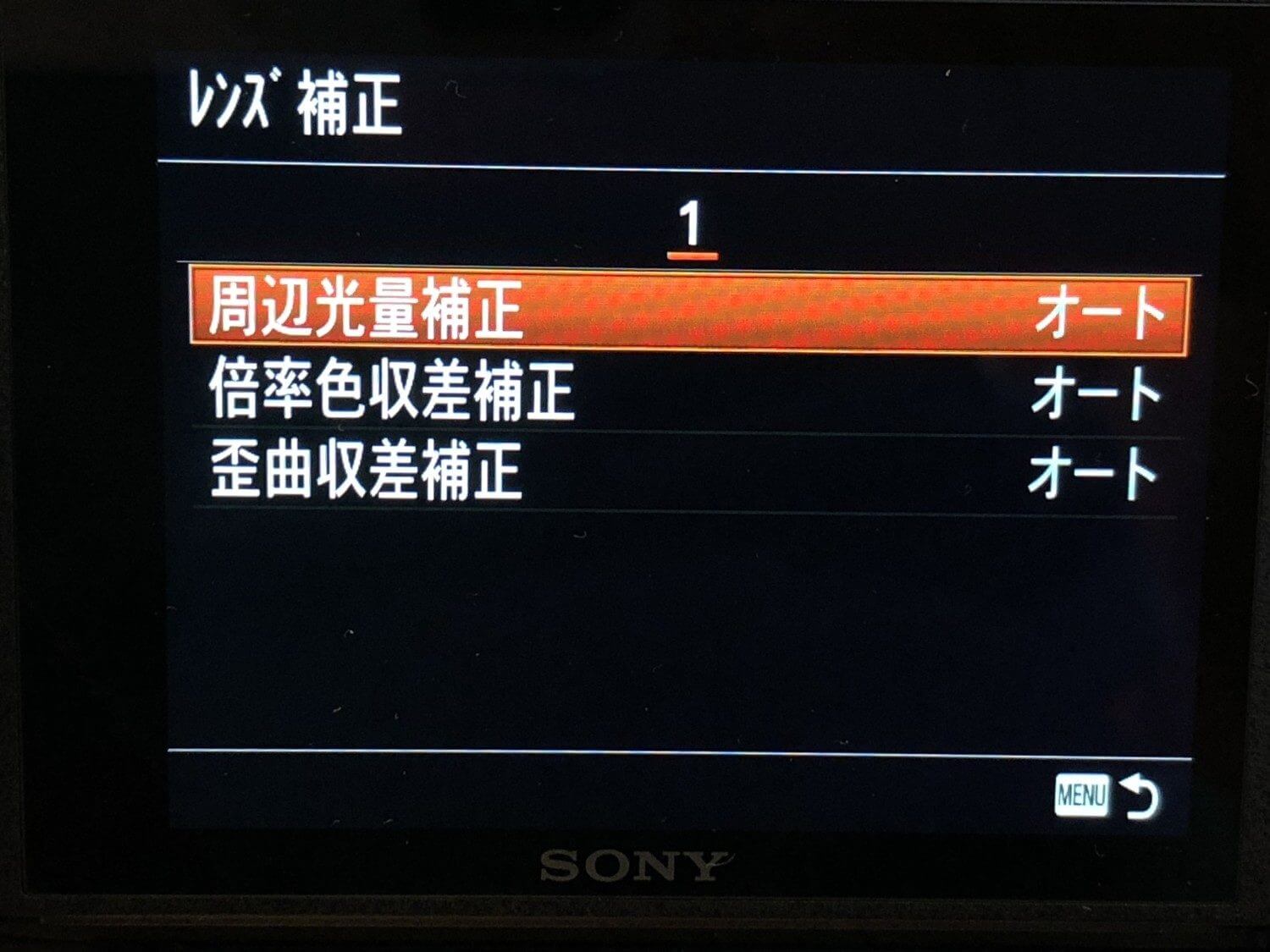

レンズ補正

レンズ補正はすべてオートになっています。ミラーレス用のレンズはデジタル補正前提で設計してあるものも多く、修正後の画像を見ながら撮影できるEVFが使えるのもミラーレス一眼のメリットですのでせっかくなので十分につかいましょう(笑

レンズ補正はすべてオートになっています。ミラーレス用のレンズはデジタル補正前提で設計してあるものも多く、修正後の画像を見ながら撮影できるEVFが使えるのもミラーレス一眼のメリットですのでせっかくなので十分につかいましょう(笑

光学ファインダーの一眼レフではレンズに歪曲収差があったりすると修正したら隅の方がきられちゃったりするんですよねぇ…僕が一眼レフが苦手な理由のひとつだったり。

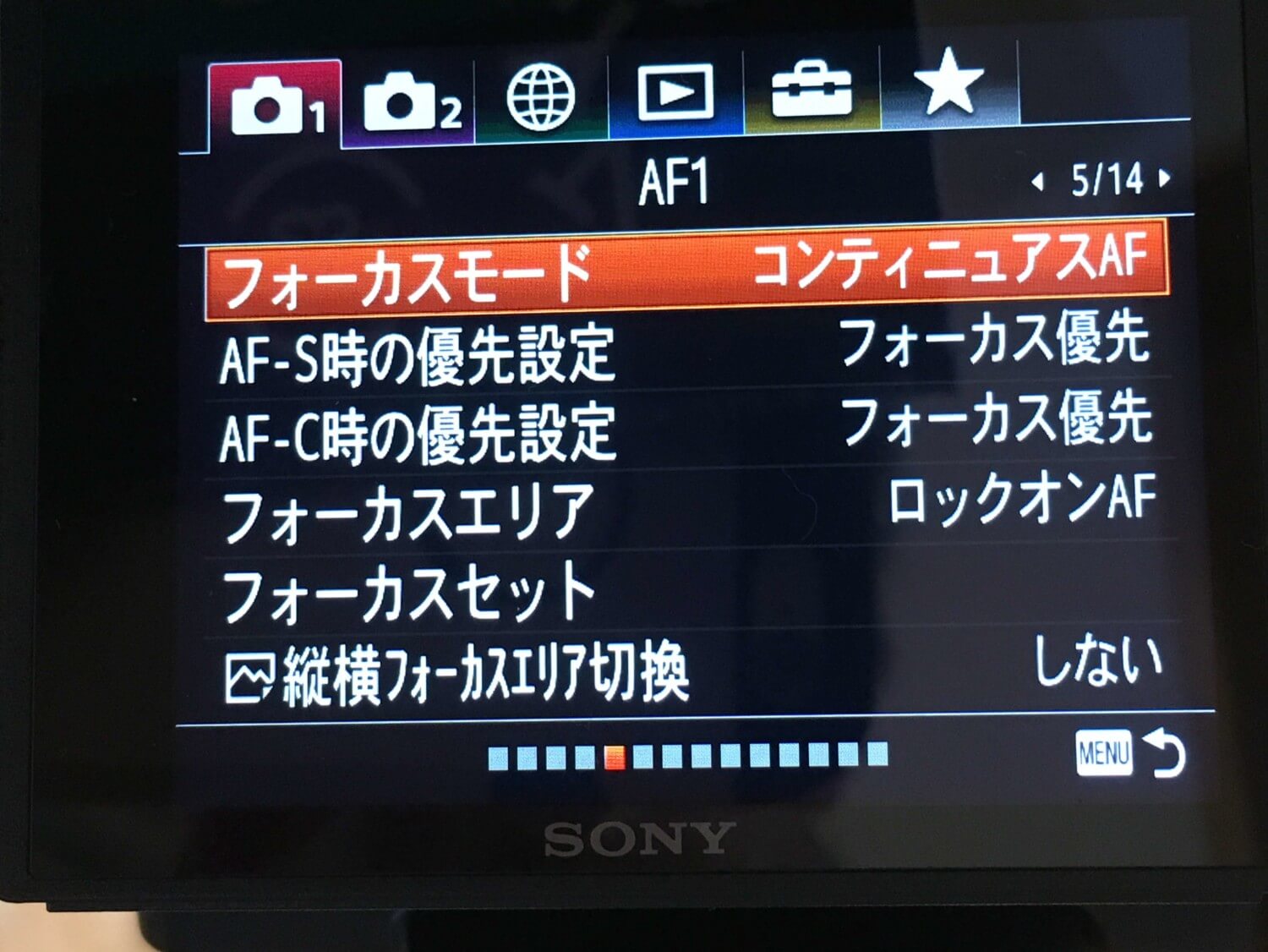

AF1

AF-SもAF-Cもフォーカス優先。ピントがあってない写真に興味はありません。フォーカスエリアがロックオンAFになってますね。ここは拡張フレキシブルにしたり、ワイドにしたりと被写体によってコロコロ変わります。

ちなみに瞳AFを使うときはここのフォーカスエリアは関係ありません。画面全域で瞳を検知してピント合わせをしてくれます。最高です、SONY。

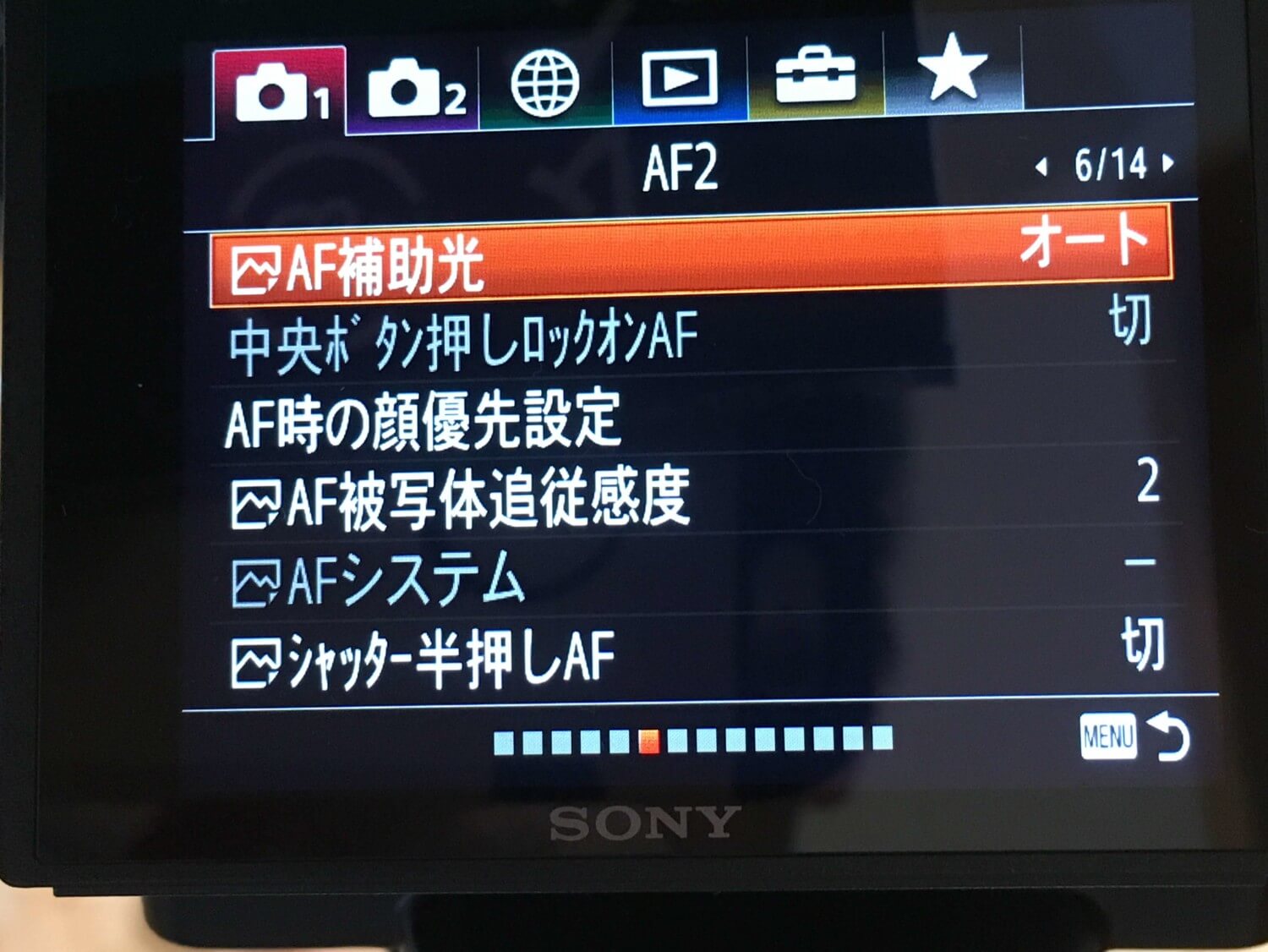

AF2

AF補助光はオートですが、たまにOFFにすることも。AF被写体追従感度は、粘り強く同じ被写体に合わせ続ける方向にしています。僕の使い方なら1にしてもいいかも。

シャッター半押しAFは切。瞳AFを最大限生かす設定は後述のカスタムボタンで!

AF3

プリAFは切。電池切れ対策ですね。

プリAFは切。電池切れ対策ですね。

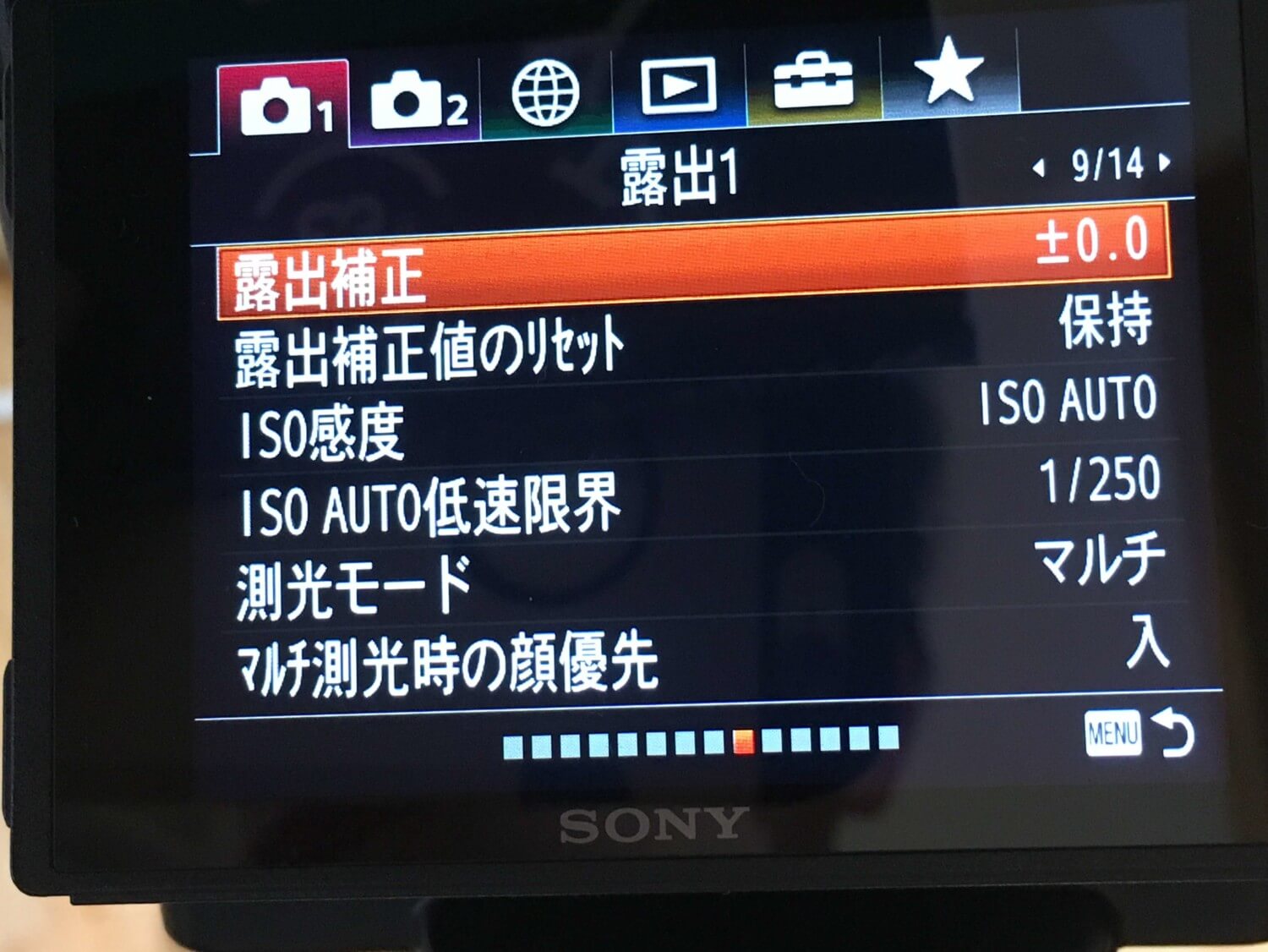

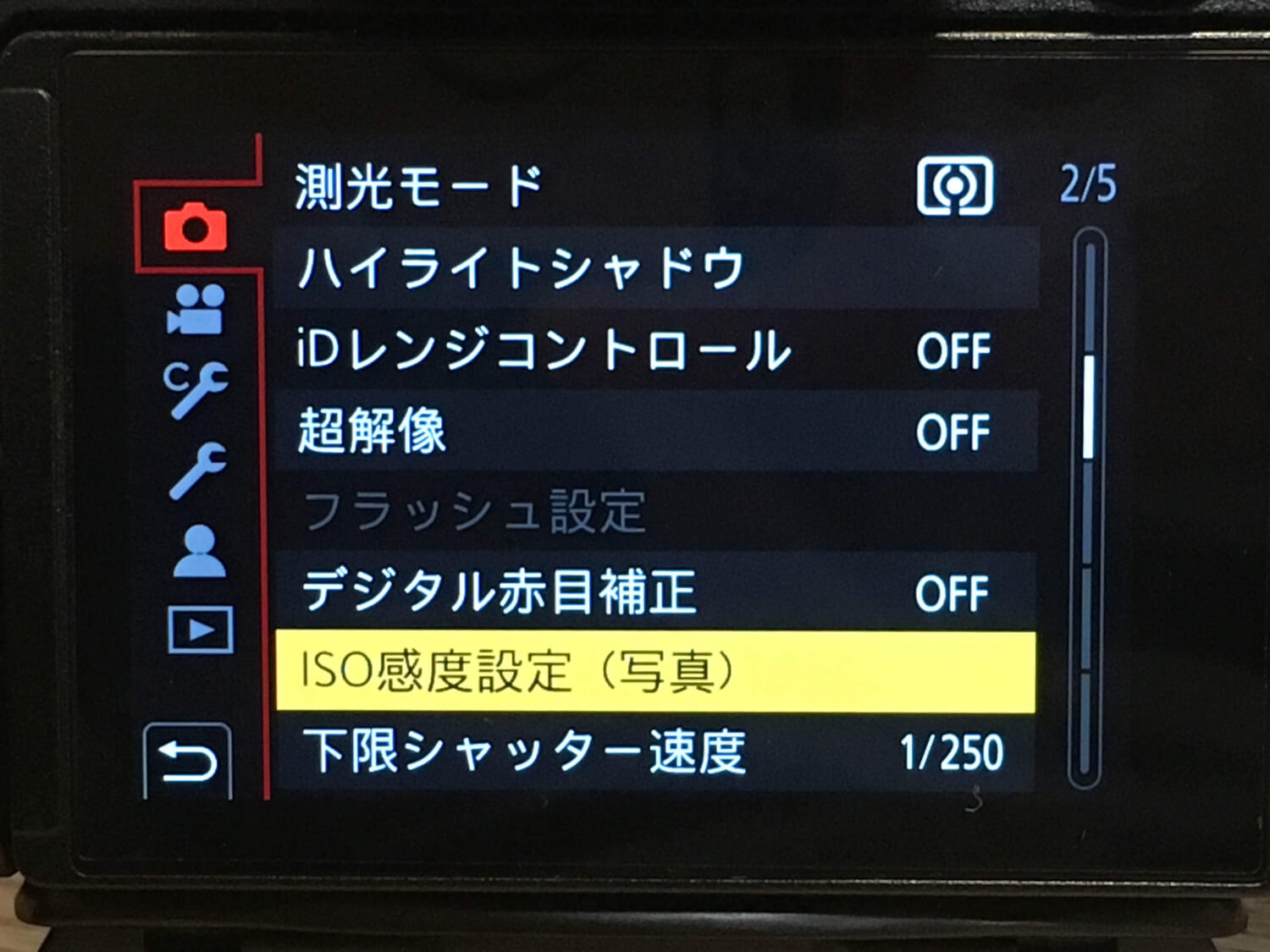

露出1

ISO感度AUTOと低速限界は大好きな機能。α7 IIからα7 IIIに変えた理由の一つだったりします。後で詳しく説明します。

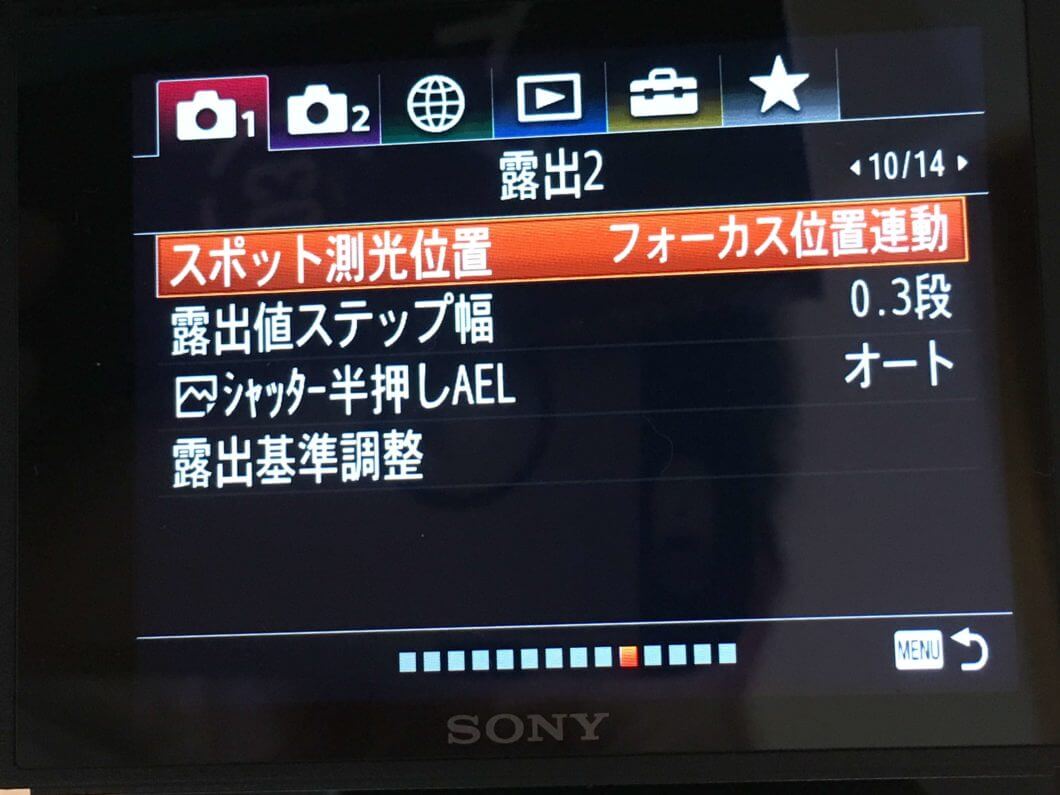

露出2

露出のステップ幅を0.3段にすることでより細かく設定を動かせます。シャッター半押しAELはオートにしとくと便利でテンポよく撮影できますよ。

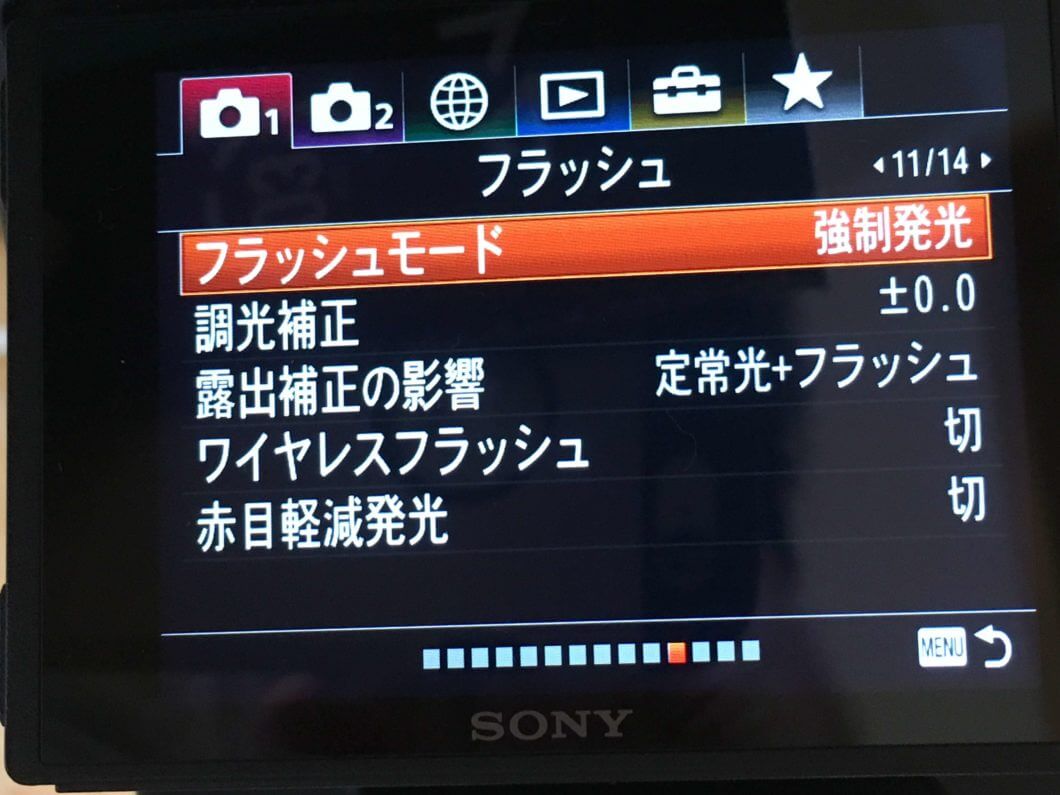

フラッシュ

あまり僕はフラッシュは使いません。赤目軽減発行は切になっていないとシャッターがきれるのが遅くなったりします、必要時以外は必ず切っておきましょう。

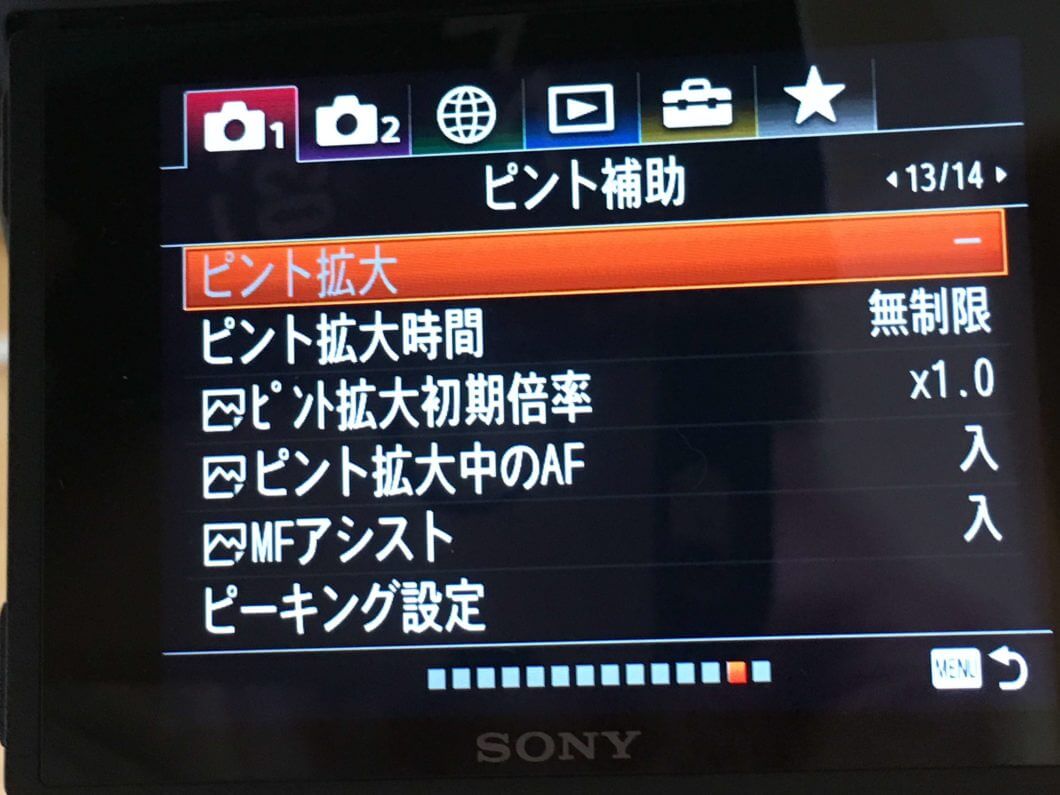

ピント補助

ピーキングを最近つかっていません。若干ピントがあってないところも色がつくようで、厳密にピントを追い込むなら拡大した方が確実だと思います。拡大ボタンもカスタムボタンに割り当ててあります。MFアシストは好みで。僕は好きですが、最近使ってないなぁ。

2019.4.13追記

最近カスタムボタンにAF⇄MFボタンを割り振って絞りを思いっきり絞り、マニュアルで使うことも増えてきましたのでピーキングを使います。

色:レッド、ピーキングレベル:弱

で運用中。拡大するほど時間が無いときもあるんですよね。そんなときピーキングはやっぱり便利です。あくまで補助的に使いましょうね。

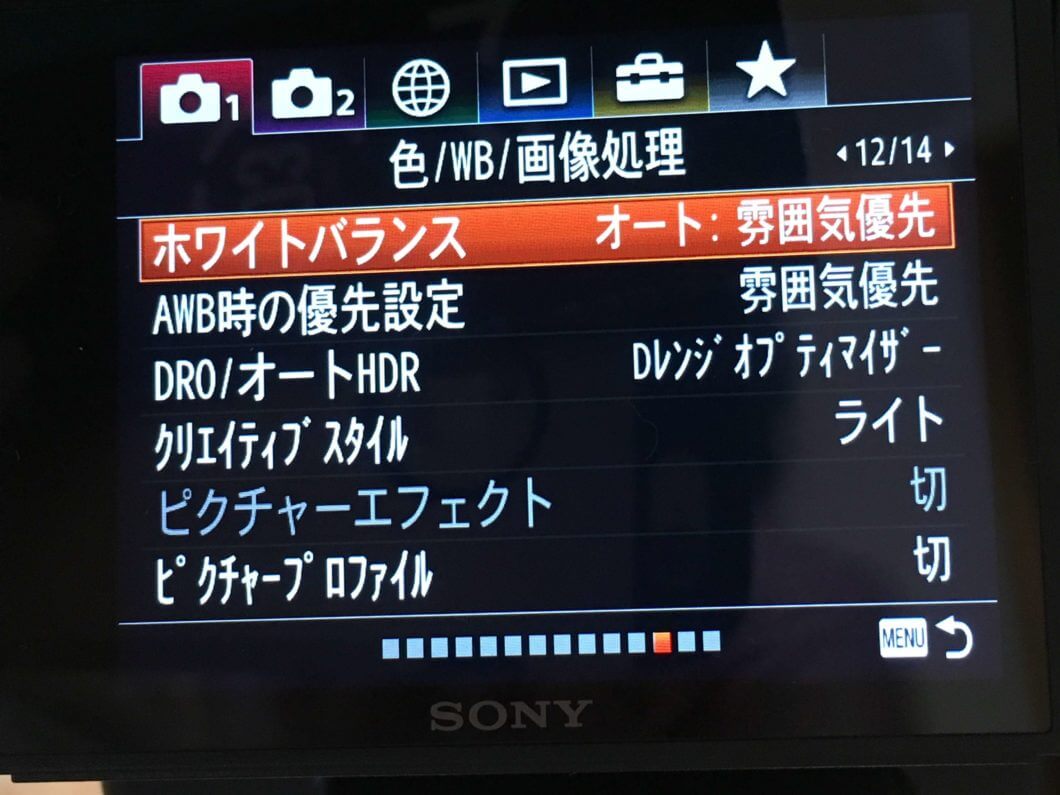

色/WB/画像処理

ホワイトバランスも好みですね。暖かい光のときはその時の雰囲気を重視したい方なので雰囲気優先です。Dレンジオプティマイザーというのは、画全体ではなく、部分的な明るさ・コントラストを調整する機能です。

ホワイトバランスも好みですね。暖かい光のときはその時の雰囲気を重視したい方なので雰囲気優先です。Dレンジオプティマイザーというのは、画全体ではなく、部分的な明るさ・コントラストを調整する機能です。

暗すぎるところはちょっと暗く、明るすぎるところは程よく明るく

という風にカメラが調整してくれるので、見たままの写真になりやすくなります。状況によってはノイジーな写真になったりしますが、RAWも一緒に保存していますので気兼ねなく使えますね。ちなみに僕はLv3かAUTOで使用中。クリエイティブスタイルはライト(+1, 0, +1)が自然で個人的に好きです。

撮影設定2

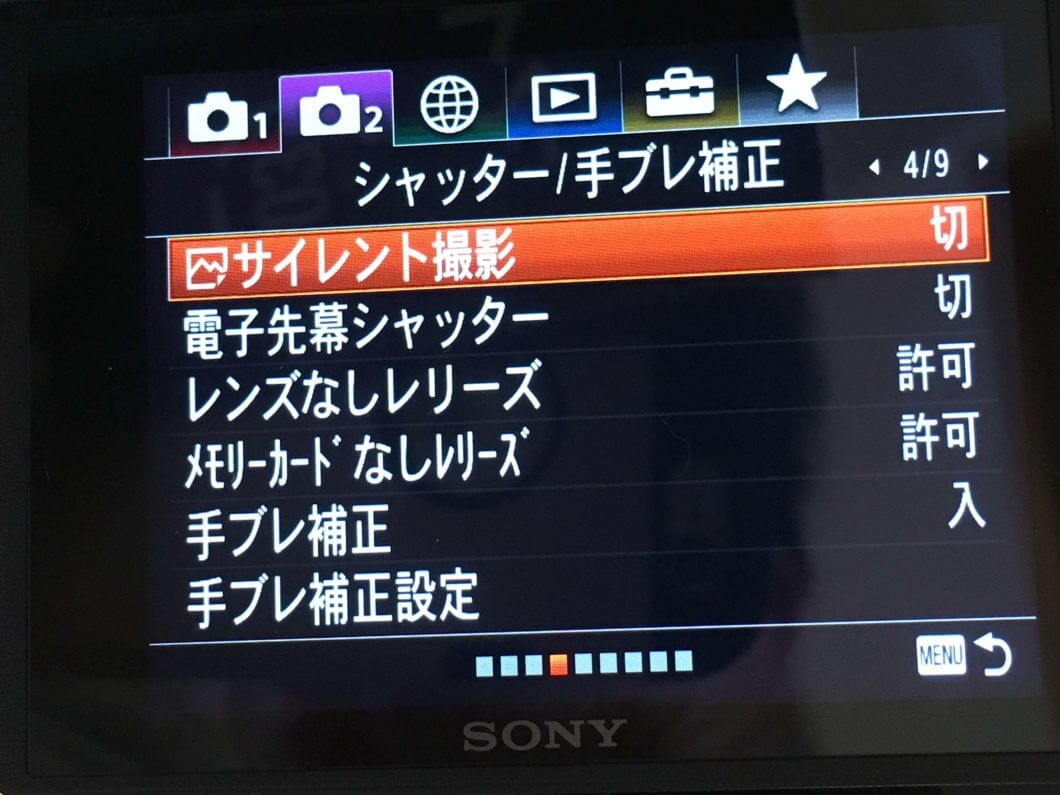

シャッター/手ブレ補正

レンズ無しレリーズ、メモリーカードなしレリーズは許可にしておくと何かと安心です。特にレンズ無レリーズはオールドレンズ(電気接点の無いレンズ)に付け替えた時にシャッターがきれないですからね。また、不必要な機能は切っておきましょう。が、突然必要になることもあるので後述のカスタムボタンに割り振ってあります。サイレントシャッターは必要なときもあるはずですから。いざ使いたい時に慣れてないと手間取ってしまいますよ。

レンズ無しレリーズ、メモリーカードなしレリーズは許可にしておくと何かと安心です。特にレンズ無レリーズはオールドレンズ(電気接点の無いレンズ)に付け替えた時にシャッターがきれないですからね。また、不必要な機能は切っておきましょう。が、突然必要になることもあるので後述のカスタムボタンに割り振ってあります。サイレントシャッターは必要なときもあるはずですから。いざ使いたい時に慣れてないと手間取ってしまいますよ。

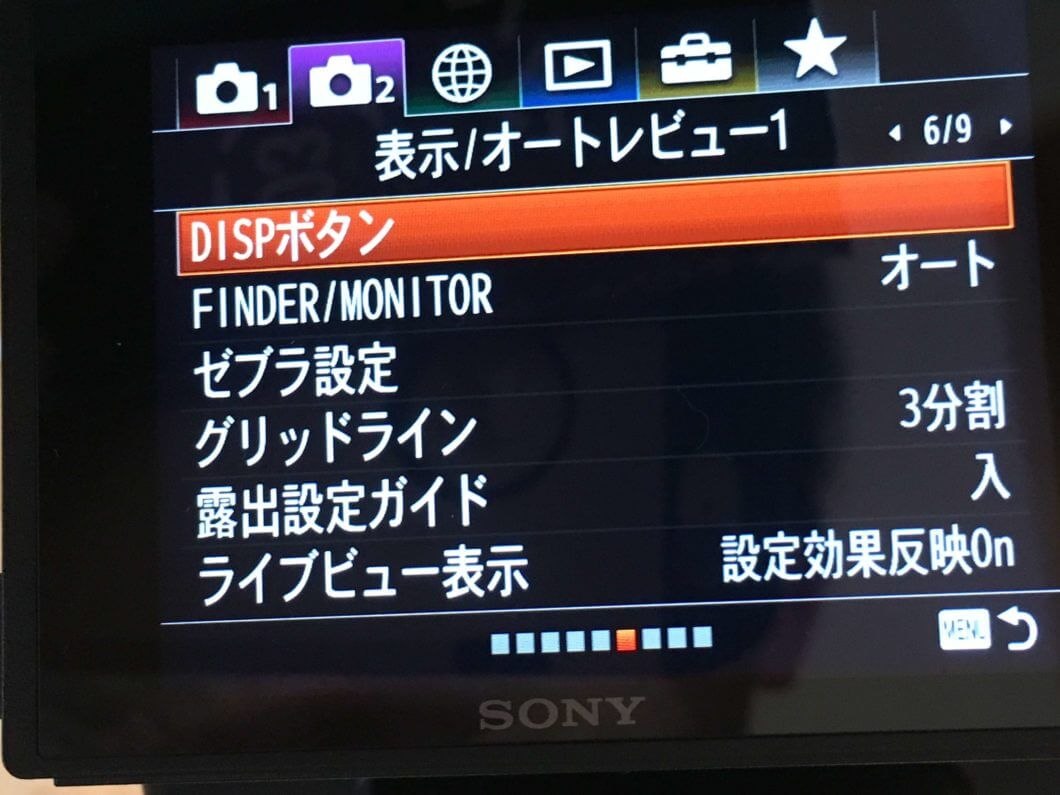

表示/オートレビュー1

グリッドライン3分割が好き。露出設定ガイド入りも好みですね。ライブビューは基本的にONですが、コロコロ変わりますのでカスタムボタンに設定してあります。よく白飛びしてしまう方はゼブラを使うと警告されるので使ってみてもいいかもしれませんね。僕は意図的に白で飛ばすこともあるので切ってあります。

グリッドライン3分割が好き。露出設定ガイド入りも好みですね。ライブビューは基本的にONですが、コロコロ変わりますのでカスタムボタンに設定してあります。よく白飛びしてしまう方はゼブラを使うと警告されるので使ってみてもいいかもしれませんね。僕は意図的に白で飛ばすこともあるので切ってあります。

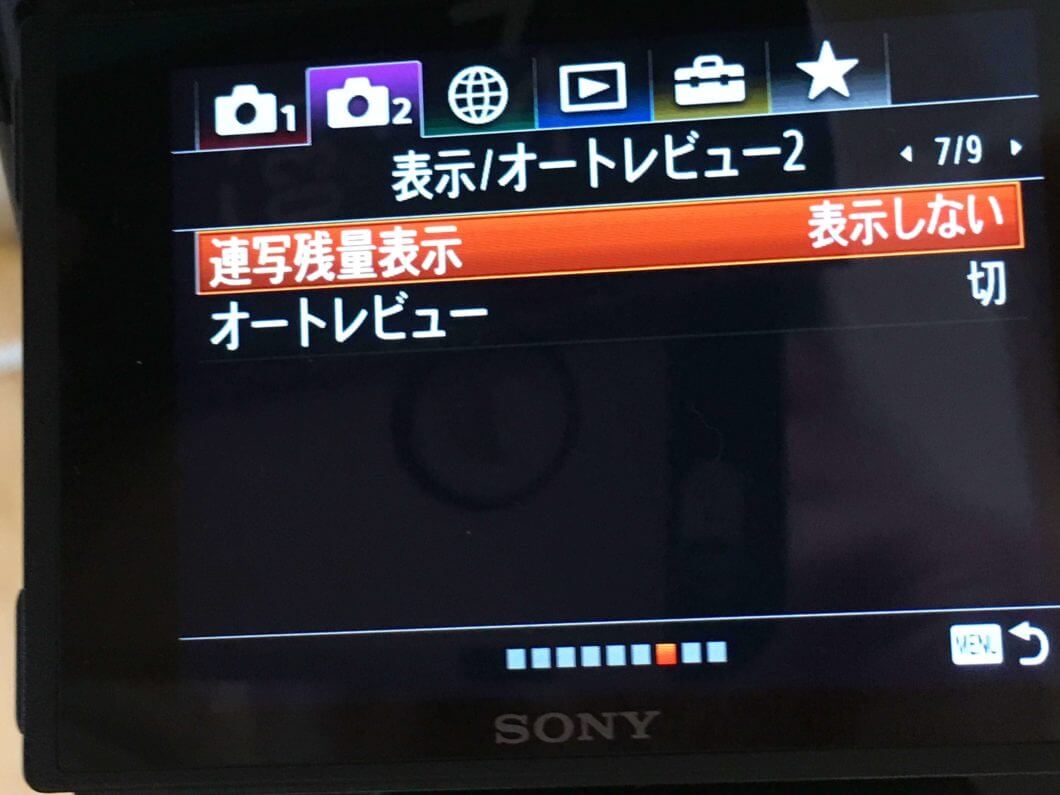

表示/オートレビュー2

オートレビューは切。たくさん撮りましょう。

オートレビューは切。たくさん撮りましょう。

ネットワーク2

位置情報連動設定

α7IIIにはGPSは装備されていません。

しかし、この機能を使うことで写真に位置データが記録されます。スマホのGPSを写真に紐づけることができるんです。僕自身は必要ないので使っていませんが、撮影した場所まで記録したい方は設定しておくといいでしょう。設定の仕方は公式ヘルプガイドをどうぞ 。

再生

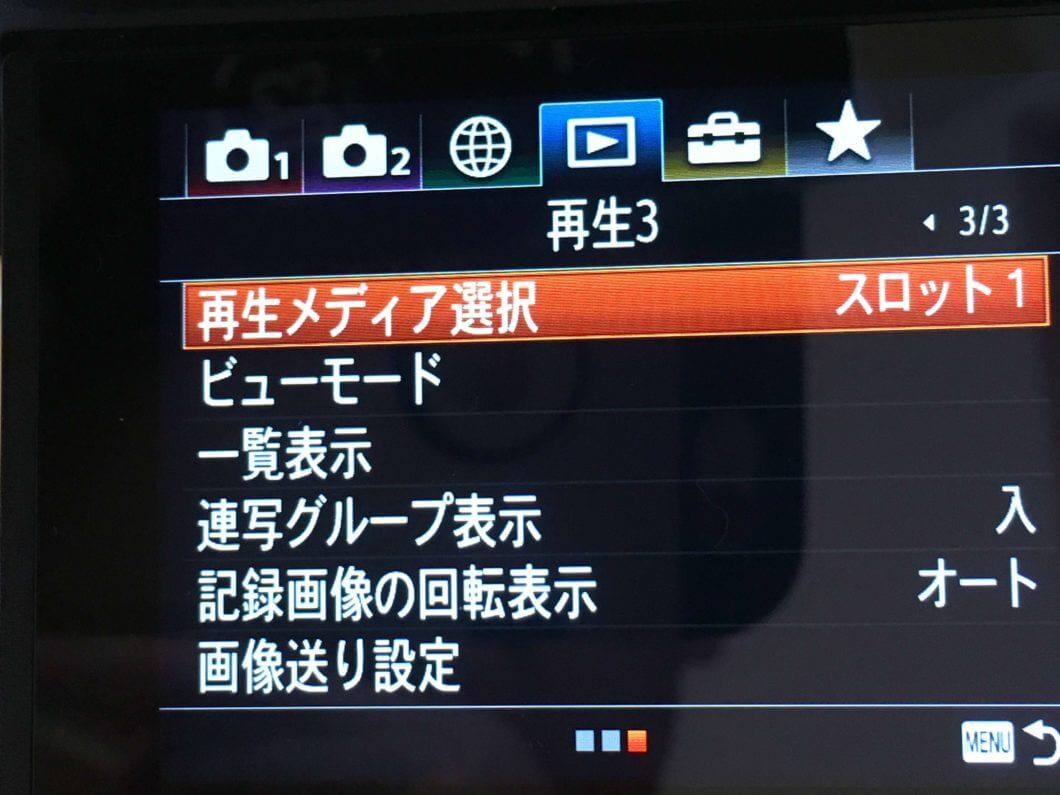

再生3

最初に紹介したとおり、僕はスロット1にRAW、スロット2にJPEGを入れています。再生メディアはRAWを見たり、JPEGを見たり。良く変わります。連写グループ表示は地味に便利。入にしておくと連写枚数が増えてもプレビュー時に似たような写真だらけにならずに済みます。消す時も1回で済みますし。

最初に紹介したとおり、僕はスロット1にRAW、スロット2にJPEGを入れています。再生メディアはRAWを見たり、JPEGを見たり。良く変わります。連写グループ表示は地味に便利。入にしておくと連写枚数が増えてもプレビュー時に似たような写真だらけにならずに済みます。消す時も1回で済みますし。

セットアップ

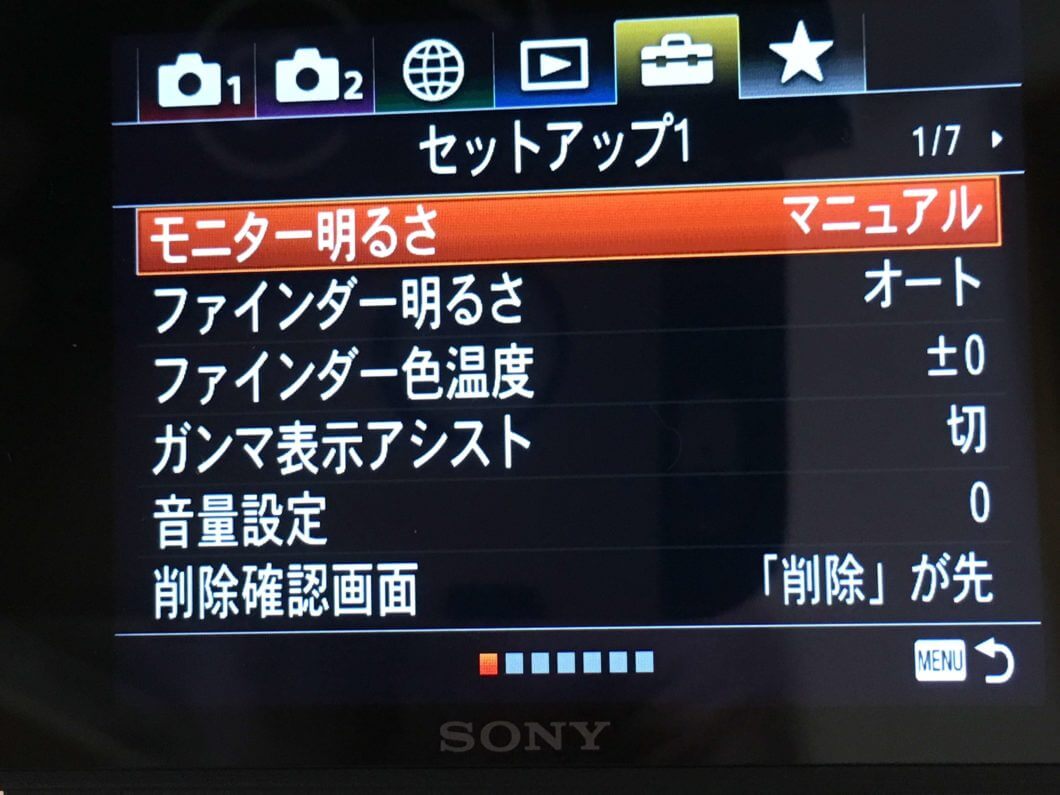

セットアップ1

削除を先にすると一手間減ります。

削除を先にすると一手間減ります。

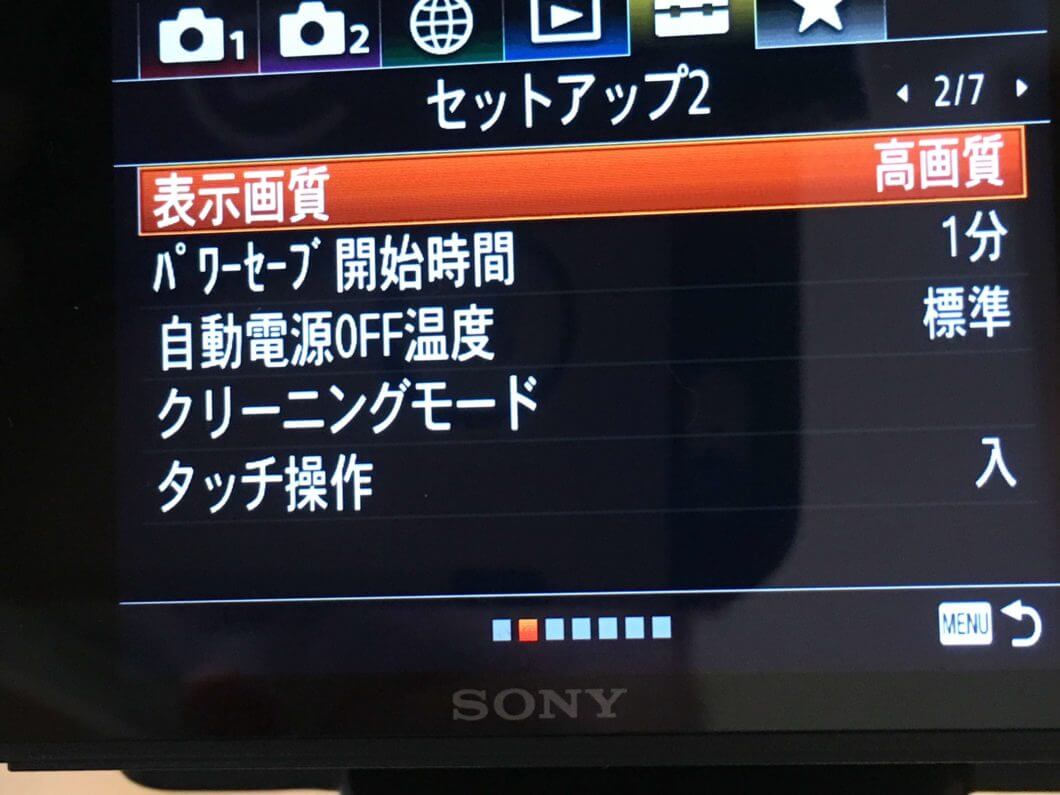

セットアップ2

タッチ操作は入。タッチパネル便利ですが、撮影画面のピント合わせに使えるくらいかな。Panasonic G9 PROなんかは設定画面もなんでもかんでもタッチパネルで操作できるので感覚的にはスマホと一緒なんですけどね。このあたりはSONYの考え方なんでしょうか。

タッチ操作は入。タッチパネル便利ですが、撮影画面のピント合わせに使えるくらいかな。Panasonic G9 PROなんかは設定画面もなんでもかんでもタッチパネルで操作できるので感覚的にはスマホと一緒なんですけどね。このあたりはSONYの考え方なんでしょうか。

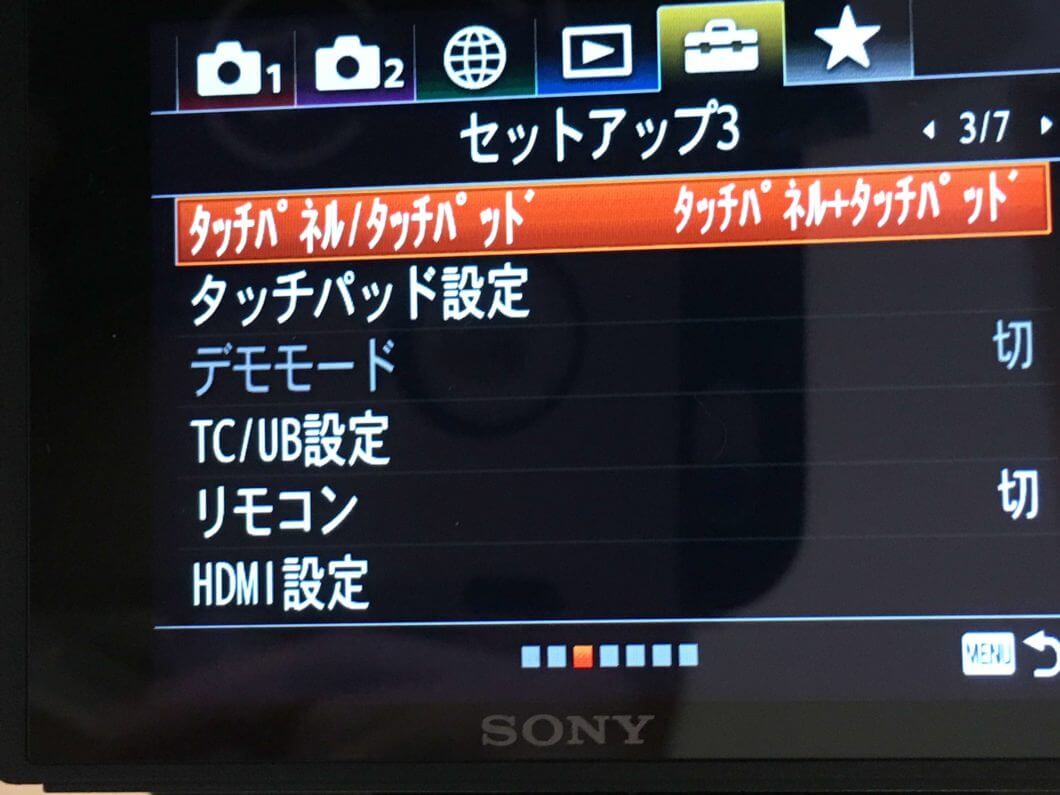

セットアップ3

タッチパネル+タッチパッドにすることでタッチパネルでピント合わせを使えます。とても便利です。タッチパッド設定はファインダーをのぞいた時にタッチパネルでピント位置を移動できるのですが、タッチパネルの反応する範囲を設定できます。僕は全画面ですが、鼻が当たったりすることもあるので好みで変えてもいいでしょう。

タッチパネル+タッチパッドにすることでタッチパネルでピント合わせを使えます。とても便利です。タッチパッド設定はファインダーをのぞいた時にタッチパネルでピント位置を移動できるのですが、タッチパネルの反応する範囲を設定できます。僕は全画面ですが、鼻が当たったりすることもあるので好みで変えてもいいでしょう。

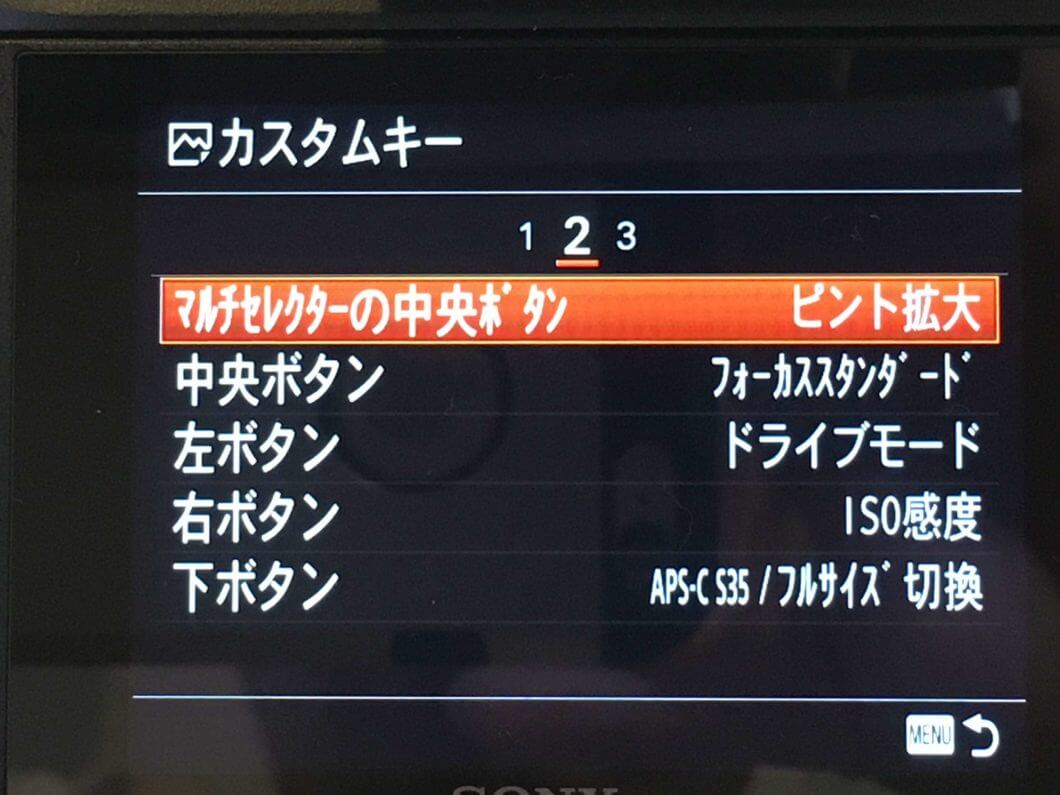

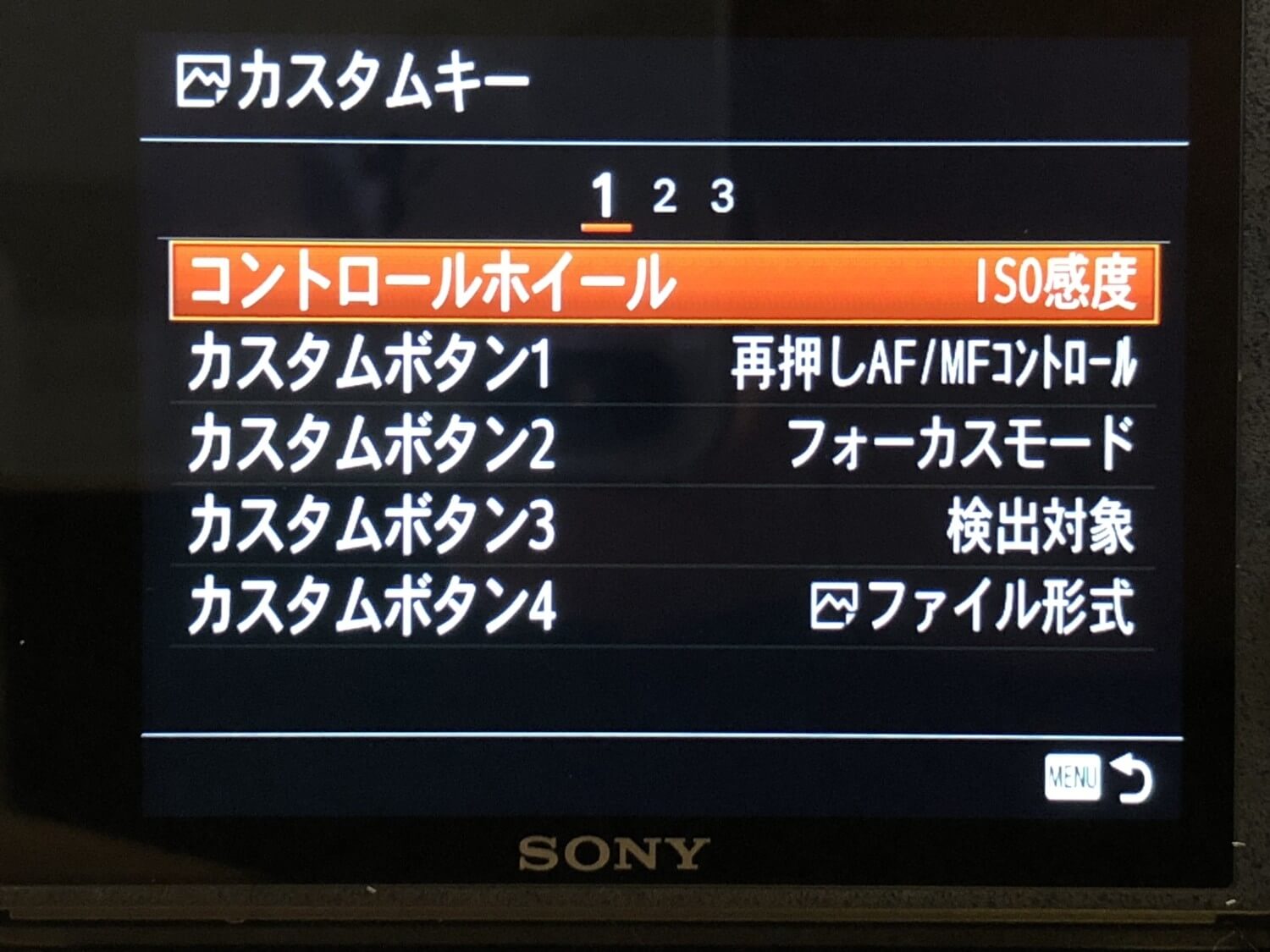

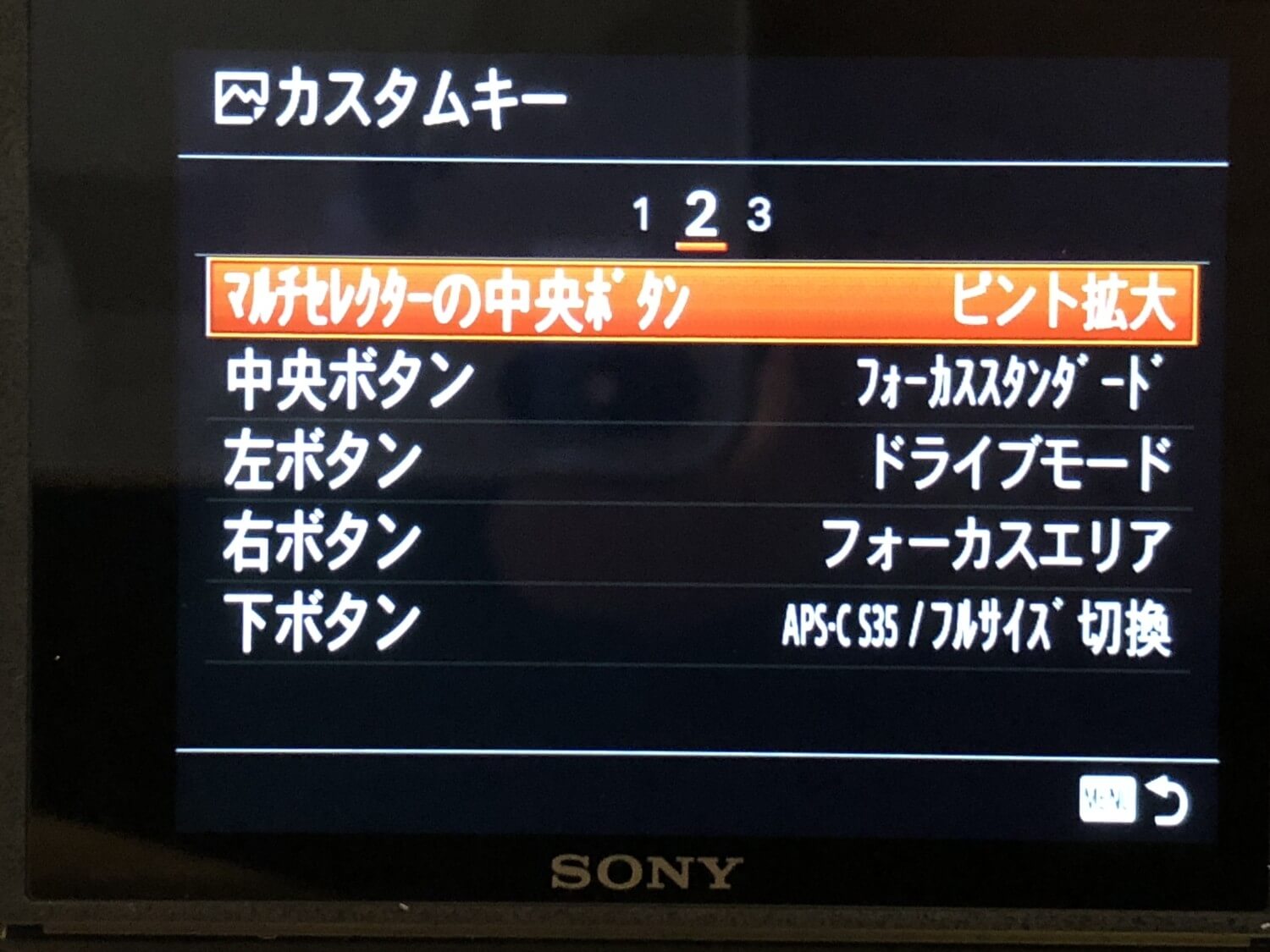

カスタムキーの割当

フォーカスエリア(ワイド・中央一点など)やフォーカスモード(AF-CやDMFなど)は頻繁に変更するので特等席に配置。RAW +JPEGだと機能の制限がかかることがあるためこの位置C4でファイル形式をすぐに呼び出しできるようにしてあります。

フォーカスエリア(ワイド・中央一点など)やフォーカスモード(AF-CやDMFなど)は頻繁に変更するので特等席に配置。RAW +JPEGだと機能の制限がかかることがあるためこの位置C4でファイル形式をすぐに呼び出しできるようにしてあります。

なお、コントロールホイールは誤作動で設定が変わったりすることがあったので現在未設定です。ISO感度とか割り当ててもいいかなーとか思っているんですが…やっぱり意図しない変更が起こりしそうで保留中。ISO AUTOで使うこと多いし。頻繁にISO感度を変える方は割り当てた方が便利だと思います。

マルチセレクター中央にピント拡大をあてることでオールドレンズなどのマニュアルレンズの操作性を確保。中央ボタンにフォーカススタンダードを登録しておくと、押すだけでピントの位置を中心に戻すことができます。地味ながら超便利。下ボタンには当初「ズーム」が割り当てられていましたがが、ズーム時は瞳AFなど使うことができません。ですがAPS-Cクロップモードでは制限がないので非常用ズームとしてクロップモードへの切り替えをワンタッチで行えるようにしてあります。撮影前にトリミングできるので被写界深度を変えずに拡大(トリミング)したい時など重宝します。

そして僕のカスタムの要。シャッター半押しAFはOFFで親指AFを使います。

親指がAF!と決めておくことで不意のシャッターチャンスを逃さないようになってます。人を撮るときには親指を左へ。瞳AFでポートレートが行えます。その他の時は親指を右へ。通常のAFで様々なものに対応できます。簡単でしょ?

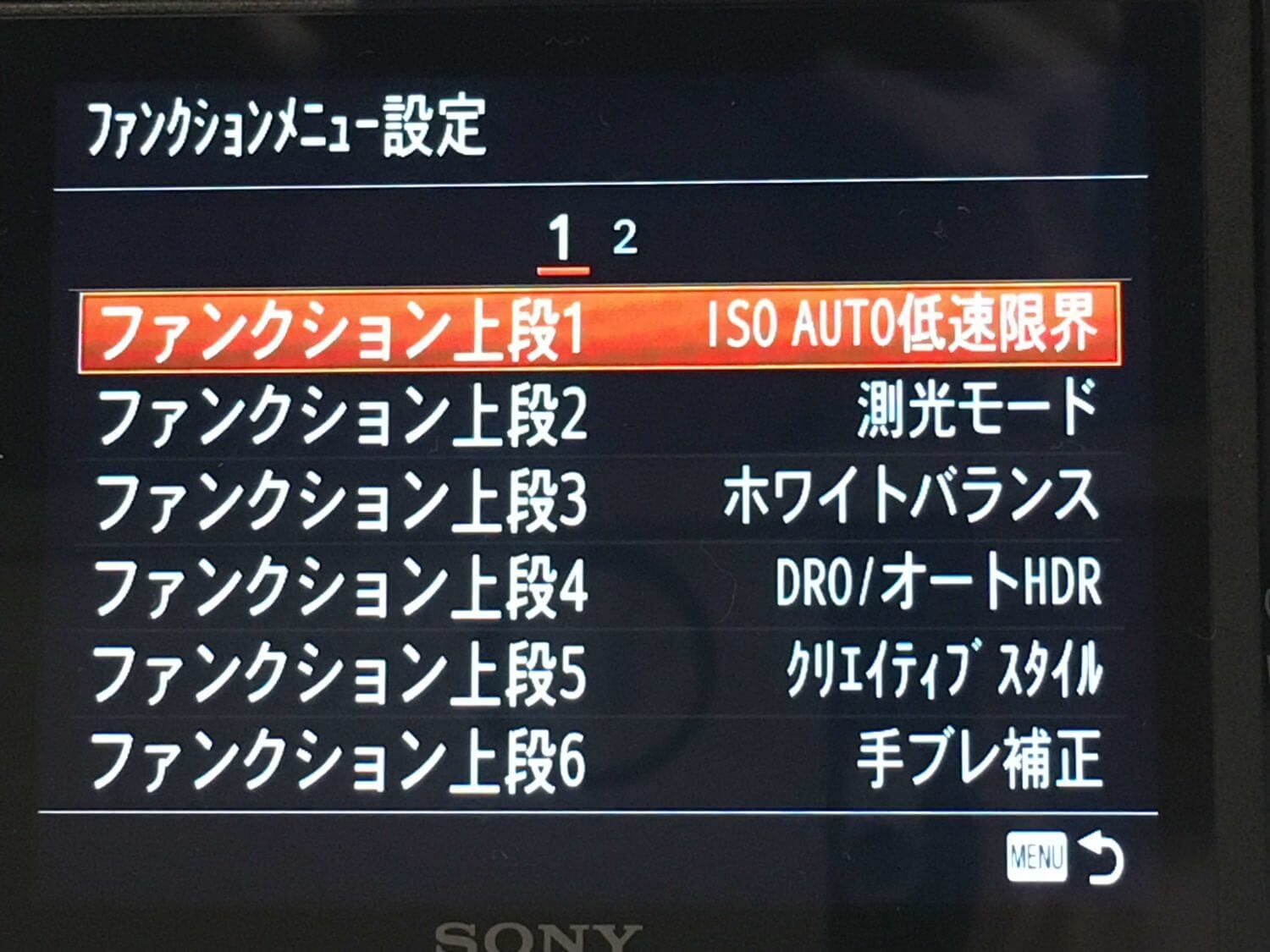

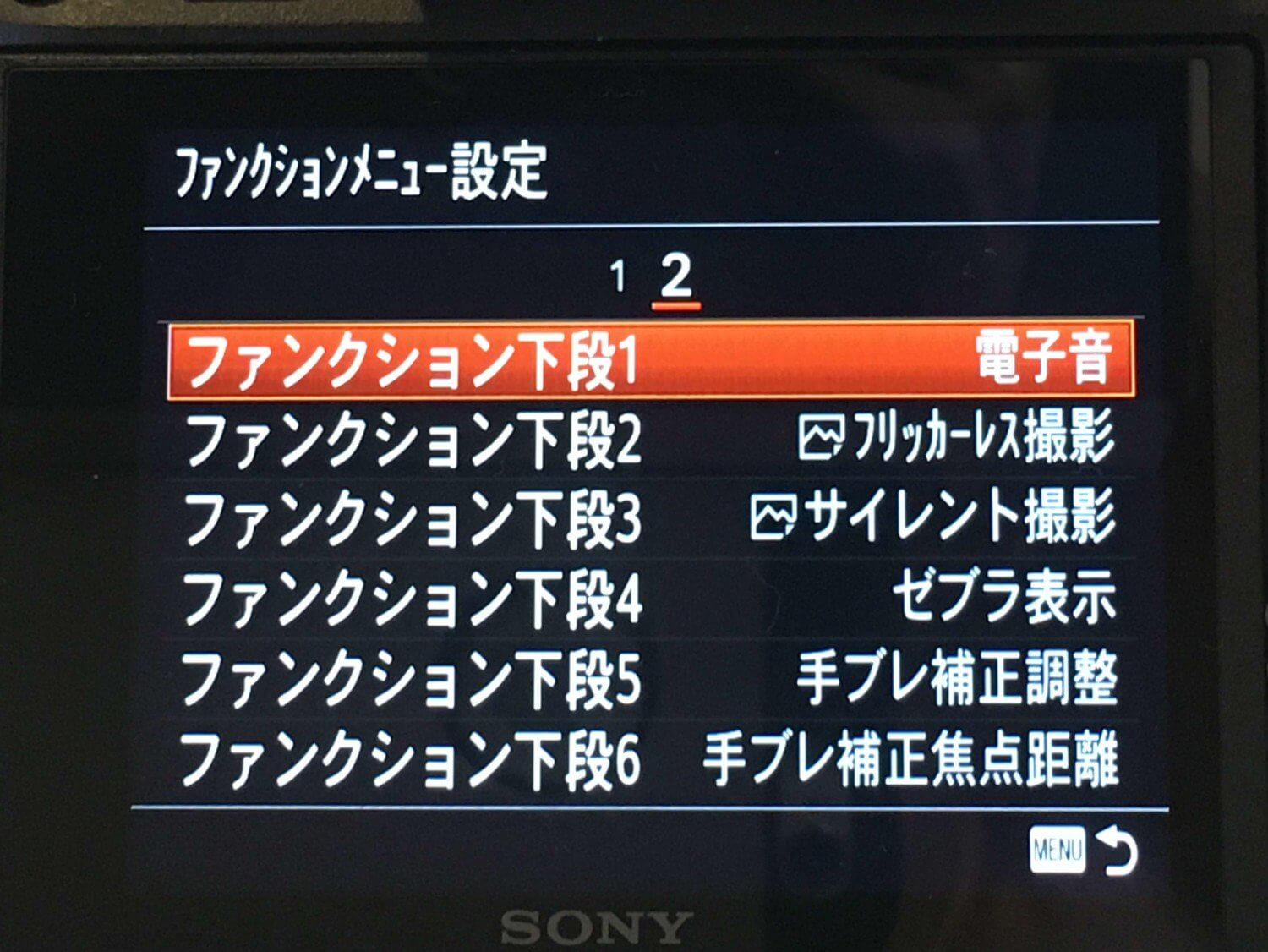

ファンクションボタンの設定

一応よく使う機能、ON/OFFがすぐできたら便利な機能をファンクションで呼び出せるようにしてあります。完全に好みだと思いますので色々試してみてください。

2019.4.12追記

現在設定を見直してこんな感じです。

コントロールホイールにISO感度を設定し、右ボタンでロックオンAFなど切り替えます。ライブビューの表示切り替えのところに顔認識の人物⇄動物切り替えを持ってきています。

一等地のC1にはAF⇄MFがワンタッチで切り替えられるようにしました。意外とMFでパンフォーカスにすることも多くなってきたんですよ。レンズにAF⇄MFの切り替えスイッチがあればいいんですが、無いレンズの時に手間取るのが嫌だったので。

それと、アップデートでシャッター半押しで瞳AFを作動させることもできるようですが僕は今まで通り親指AFです。

ファンクションキーのゼブラはやっぱり全然使わなかったのでそこにタイムラプス(インターバル撮影)を配置。しばらく様子をみます!

2019.5.5追記

やっぱりコントロールホイールにISO感度を設定すると勝手に変わってしまうことが多いのでダメだ。

撮影モード

α7IIIはセレクターで各種設定を記憶し状態で呼び出すことができます。右肩にあるA・S・M・P・1・2の1と2に好みの撮影設定を割り振ることができるわけで、これが超便利。僕はほとんど下記の1か2で撮影するため、A・S・M・Pを使うことはほぼありません。

1 動体撮影モード

基本的にはSONY純正レンズで瞳AFを使って娘をおっかけるためだけのポートレートモードです。

A(絞り優先)モードでF値開放・ISO感度AUTO100~16000(低速限界1/250)

連写HI、AF-C、ロックオンAF拡張フレキシブル

で設定してあります。ポートレートなので背景をぼかす・シャッタースピードを稼ぐ意味で絞り優先のAモードでF値は開放。また、どんなときでも被写体ブレを防ぐために低速限界でSS1/250をきらないようにし、ISO感度で露出を合わす感じですね。かなり暗いところとかは難しいですけど、この設定にすることで多少の明るさの変化は対応できるので一瞬の表情を捉えるポートレートで失敗写真はかなり少なくなりました。

低速限界を詳しく知りたい方はこちら。

続きを見る

ISO AUTO低速限界は人物の撮影が100倍楽になる!失敗写真を少なくする使い方・設定を紹介!

連写Hi+じゃないの?と聞こえてきそうですが、個人的にHiで十分なんです。容量たくさん食うし、現像大変だし。たぶんSDカードももっと高級なのを用意した方がよさそうだし。

2 静物撮影モード

こちらはあまり動かないものを撮影する、風景モードとしています。

M(マニュアル)モードでF値8.0・ISO感度AUTO100~6400(低速限界設定なし)

一枚撮影、DMF、フォーカスはフレキシブルスポット:M

で設定してあります。全景をキッチリ写すのが目的なのでF値は適宜変更できる状態にします。あとは被写体と被写界深度とバランスをとって設定していく感じですね。三脚とか使う時もこのモードですので手振れ補正もきったりするケースもあります。

まとめ

さそり座と射手座がくっきり写ってますね。

アンタレスの色が赤く輝いていて、他の星と色が違うのもハッキリわかります。子供撮りから星撮影まで様々な使い方ができるα7III。設定の幅がかなり広いので自分好みのセッティングにたどりつくのはかなり時間がかかると思います。いろいろ試してみてくださいね!

マウントアダプターを使うと多少制限があります。SIGMA MC-11やSONY LA-EA3を使ったレビューはこちら

続きを見る

SONY α7 III + LA-EA3は制限があるが連写も瞳AFも使えるすごいアダプター!α7シリーズにAマウントレンズを使うときの互換性・相性・注意点などまとめてみた!

新着コメント